Mensch und Bild

Anthropologische und ästhetische Aspekte der therapeutischen Beziehung

Vortrag auf dem Symposium “Die Bedeutung des Menschenbildes für die Behandlung psychischer Erkrankungen” in Wiesbaden am 25.01.2017

Elisabeth Wellendorf, eine der PionierInnen der Kunsttherapie, hat die Therapie mit einer schwankenden Brücke verglichen. Sie versteht Therapie als Resonanzraum, in dem es darauf ankommt vermeintliche Sicherheiten aufzugeben und sich auf das Abenteuer der Begegnung einzulassen. Mich erfasst, wenn ich Bilder von Brücken sehe, die sich über einen Abgrund spannen, auf der einen Seite unglaublicher Schwindel, aber auch eine Faszination für das, was sich aus einer solchen Perspektive in Erfahrung bringen lässt. Auf so einer schwankenden Brücke gehört die Aufmerksamkeit ganz dem Augenblick und der Sogwirkung des überspannten Abgrundes. Und natürlich gibt es Sicherheiten: Diejenigen die hier über die Brücke gehen, tun das erstens auf eigenen Entschluss und zweitens müssen sie angeseilt sein.

Irvin Yalom hat in seinem neuesten Buch unter dem Titel „Denn Alles ist vergänglich“ Geschichten aus der Psychotherapie erzählt. Er macht das aus einer sehr persönlichen Perspektive und das Auffällige an diesen Erzählungen ist, dass die therapeutische Beziehung das Nadelöhr zu sein scheint, durch das sich Entwicklung und Veränderung vollzieht. Im Nachwort schreibt er folgendes:

„Die meisten Ausbildungsprogramme enthalten (oft auf Druck von Akkreditierungsbehörden oder Krankenversicherungen) Anleitungen nur in Form kurzer „evidenzbasierter“ Therapien mit hochspezifischen Techniken, die klar umrissene, diagnostische Kategorien wie Depressionen, Essstörungen, Panikattacken, bipolare Störungen, Suchterkrankungen oder spezifische Phobien ansprechen. Ich habe Sorge, dass dieser aktuelle Ausbildungsschwerpunkt am Ende dazu führen wird, dass der Blick auf die Person als ganzes verloren geht und der humanistische, holistische Ansatz, den ich bei diesen zehn Patienten (über die er in dem Buch erzählt) anwandte, möglicherweise bald ausgestorben sein wird. Obwohl die Forschung über eine effektive Psychotherapie immer und immer wieder zeigt, dass der wichtigste, das Ergebnis bestimmende Faktor die therapeutische Beziehung ist, so stehen der Anbau, die Bildung und die Entwicklung dieser Beziehung kaum im Mittelpunkt der Ausbildungsprogramme.“

Damit zielt Yalom auf den Kern des Themas dieses Symposiums: Die Bedeutung des Menschenbildes für die Behandlung psychischer Erkrankungen. In diesem Titel wird ein Begriff verwendet, der mich als bildender Künstler aufhorchen lässt: das Bild. Der Bildbegriff eignet sich gut, um die therapeutische Beziehung zu untersuchen, da er je nach Perspektive unterschiedliche Aspekte der Beziehung in den Vordergrund treten lässt. Er betrifft zunächst nicht das, was wir sehen, sondern die Art und Weise, wie wir – die Welt oder einen anderen Menschen – sehen. Er bezieht sich also auf eine allgemeine Grundhaltung, in diesem Fall z.B. ein humanistisches Menschen- oder Weltbild, das auf unseren religiös, kulturell oder ethisch bestimmten Einstellungen und Werten fusst. Dieses Bild zeigt sich in konkreten Handlungen gegenüber anderen Menschen und bestimmt die Art der Beziehung, die wir zu anderen eingehen. Ich möchte daher dieses allgemeine Menschen- und Weltbild, das uns leitet, bis auf die Ebene der konkreten Beziehung verfolgen. Damit bewege ich ich mich zwischen den zwei Seiten, die einen Einfluss auf menschliche Beziehungen haben: Die Ein- oder Vorstellung, die einer konkreten Begegnung vorausgeht und die konkrete Begegnung, die mit dem unmittelbar sinnlich erlebten Eindruck verbunden ist und Einfluss auf meine Ein- und Vorstellungen haben kann. Das allgemeine Welt- und Menschenbild speist sich aus meinen Erfahrungen, die ich mache und meine Erfahrungen werden beeinflusst von meinen Menschen- und Weltbild, durch das ich die Welt und andere Menschen in einer ganz bestimmten Weise betrachte. Ich halte es nicht nur für möglich, sondern für sinnvoll und notwendig, das Verhältnis dieser beiden Seiten des Menschenbildes genauer zu untersuchen nicht zuletzt angesichts einer sich im öffentlichen Raum ausbreitenden Kultur, ganze Menschen-, Berufs- oder ethnische Gruppen generalisierend mit einem Bild zu etikettieren, dass sie häufig herabsetzt, und Handlungen ermöglicht, bei denen die Wahrnehmung für das oder den konkret Anderen keine Rolle mehr zu spielen scheinen.

Da sich die Kunst- bzw. Bildwissenschaft gründlich mit dem Bildbegriff beschäftigt hat, ist es hilfreich, sich aus ihrer Perspektive anzuschauen, wie Bilder entstehen, was sie bedeuten, repräsentieren oder bewirken, um die daraus gewonnenen Erkenntnisse auf das Menschenbild und seine Bedeutung für die therapeutische Beziehung zu beziehen.

Kunstgeschichtlich ist der Bildbegriff in seinen unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen in den letzten Jahrzehnten gut erforscht. Mit ihm lassen sich zunächst 2 grundsätzliche Möglichkeiten charakterisieren, wie wir uns ein Bild von etwas machen. Die eine Möglichkeit lässt sich mit dem Funktionsprinzip einer Camara obscura vergleichen. Die außen gegebene Realität wird durch das Licht auf unsere Netzhaut projiziert und bildet dort, wie auf einer Leinwand, die äußere Wirklichkeit ab. Das, was wir sehen, verhält sich diesem Bildbegriff folgend analog zu dem, was draußen vorhanden ist. Was wir als Bild wahrnehmen, repräsentiert quasi die äußere Wirklichkeit. Für solch einen Bildbegriff spielt keine Rolle, dass wir die Welt perspektivisch wahrnehmen. Er sieht davon ab, das unsere Sicht von unserem individuellen Standpunkt abhängt, so dass sich auch das Bild ändert, das wir wahrnehmen, sobald wir den Standpunkt ändern. Er integriert keine gestalttheoretischen Befunde, die davon ausgehen, dass das, was wir sehen, relativ ist in Bezug auf seine Umgebung. Für ihn ist es unerheblich, dass die Bildwahrnehmung zu einem erheblichen Teil eine Interpretationsleistung desjenigen ist, der sich ein Bild macht.

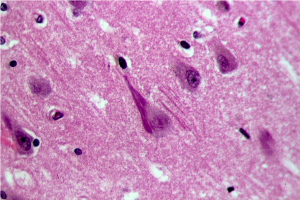

Dieser Bildbegriff, der von einer Analogie von äußerer Wirklichkeit und innerer Wirklichkeit ausgeht, macht, wenn er auf medizinische oder therapeutische Fragestellungen angewendet wird, das Symptom einer Diagnostik zugänglich, die das Bild sozusagen aus seinem individuellen Zusammenhang löst und in etwas überführt, dass objektiv beschreibbar ist: das Krankheitsbild. Das Bild steht dann für etwas, das etwas repräsentiert, was in der äußeren Welt objektiv vorhanden ist. Es lässt sich darüber hinaus sprachlich als etwas Typisches identifizieren und damit von dem subjektiven Erleben trennen. Das Bild, das Sie hier sehen, repräsentiert Plaques und fibrilläre Ablagerungen eines Alzheimer-Patienten.

Andere Bilder mögen für eine Depression, eine Essstörung, eine Suchterkrankung oder eine spezifische Phobie typisch sein. Für die diesen Krankheiten zu Grunde liegenden Befunde gibt es dann Kataloge wie das Diagnoseklassifikationssystem ICD10. Das ist für bestimmte Bereiche der Medizin nützlich und von Vorteil, weil es die Wirkung von bestimmten therapeutischen Verfahren aus dem Einzelfall in eine statistisch meßbare Größe überführt. So sind wir in der Lage, physiologische Vorgänge abzubilden, die mit verschiedenen Symptomen einhergehen. Hier blicken wir in das Gehirn eines Alzheimer-Patienten. Damit wissen wir, was in diesem Gehirn passiert, wir wissen aber nicht, wie es ist, Alzheimer zu haben. Dafür brauchen wir etwas, das der bloße Befund vom Gehirn ausschließt, weil es den objektiven Blick trüben würde: Einfühlungsvermögen.

Für die Bereiche, die dem subjektiven und intersubjektiven Erleben und nicht der objektiven Wirklichkeit angehören, ist ein Bildbegriff nicht brauchbar, dessen Anspruch es ist, Aussagen zu machen, die verallgemeinerbar sind. Er klammert den intersubjektiven Bereich aus, der laut Yalom der wichtigste, das Ergebnis bestimmende Faktor der Therapie ist, die sich mit dem psychischen Erleben beschäftigt. Das führt uns zu anthropologischen Überlegungen, bei denen der Bildbegriff in einem ganz anderen Zusammenhang eine Rolle spielt.

Wenn wir uns ansehen, welche Bilder in einer zwischenmenschlichen Beziehung eine Rolle spielen, werden wir in ein kaum zu klärendes Dickicht von Zuschreibungen, Projektionen oder Introjektionen geführt. Martin Buber hat dieses Dickicht folgendermaßen beschrieben: „Stellen wir uns zwei Bildmenschen vor, die beieinander sitzen und miteinander reden – nennen wir sie Peter und Paul – und zählen die Figurationen nach, die dabei im Spiel sind. Da sind erst mal der Peter, wie er dem Paul erscheinen will, und der Paul, wie er dem Peter erscheinen will; sodann der Peter, wie er dem Paul wirklich erscheint, Pauls Bild von Peter also, das gemeiniglich keineswegs mit dem von Peter gewünschten übereinstimmen wird, und vice versa; dazu noch Peter, wie er sich selbst, und Paul, wie er sich selbst erscheint; zu guter Letzt der leibliche Peter und der leibliche Paul. Zwei lebende Wesen und sechs gespenstische Scheingestalten, die sich in das Gespräch der beiden mannigfaltig mischen! Wo bliebe da noch Raum für die Echtheit des Zwischenmenschlichen!“

Wenn wir uns vergegenwärtigen, welche Bilder hier im Spiel sind, die sich in das Zwiegespräch einmischen, wird schnell klar, dass die Beziehung sich kaum auf den leiblichen Peter und den leiblichen Paul reduzieren lässt, wie es die Naturwissenschaften versuchen. Für unsere erlebte Wirklichkeit gibt es keinen überindividuellen Massstab. Man kann sich allerdings auch fragen, wie die zwischenmenschliche Kommunikation angesichts dieser Komplexität von möglichen Beziehungskonstellationen funktionieren kann.

Nun gibt es in der bildenden Kunst im Laufe des 20. Jahrhundert und nachfolgend auch in den Kultur- und Medienwissenschten einen performative und einen iconic turn, die einen neuen Umgang mit dem Bildbegriff signalisieren. Das Bild wird nicht mehr als etwas aufgefasst, das etwas anderes repräsentiert oder symbolisiert, sondern es ist gleichsam das Scharnier in einer resonanten Weltbeziehung. Ein exemplarisches Beispiel dafür ist eine Performance von Marina Abramović, die vom 14. März bis 31. Mai 2010 im Museum of Modern Art (MoMA) unter dem Titel „The Artist is Present” stattfand. Während der Öffnungszeiten der Ausstellung saß Abramović im Atrium des Museums an einem Tisch und schwieg – ihr gegenüber ein Stuhl, auf dem Besucher Platz nahmen. Nach 721 Stunden endete die Performance, nachdem 750.000 Besucher sie gesehen und rund 1500 Menschen ihr gegenübergesessen hatten – unter ihnen ihr früherer Partner Ulay. Ich zeige Ihnen hier einen kurzen Ausschnitt aus ihrer Begegnung mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten Ulay.

Was ist der Unterschied zu dem Bild, das wir uns machen, wenn wir von einer Depression, einer Essstörung oder einer Suchterkrankung sprechen? Es sitzen sich hier 2 Menschen gegenüber und sehen sich in die Augen. Unverkennbar geht hier das Sehen über einen rein rezeptiven Vorgang hinaus. Das Sehen und Gesehenwerden löst Emotionen aus. Das Sehen wird begleitet von mimischen und gestischen Äußerungen, die aus dem Sehen gleichsam ein den Anderen Berühren machen: Der Kopf wird geneigt, die Mimik verändert sich, Tränen steigen in die Augen. Das Sehen dient hier nicht dazu, etwas über den anderen in Erfahrung zu bringen und das Gesehene in vorgegebene Kategorien einzuordnen, sondern den Anderen als Mensch zu berühren. Das Sehen versteht sich nicht nur als rezeptiver Vorgang, sondern als Berührung, als Handlung, für die die Beteiligten die Verantwortung übernehmen. Resonanztheoretisch könnte man sagen, das das Sehen keine Einbahnstraße ist, bei der den Beteiligten etwas passiert, sondern an dem sie aktiv beteiligt sind. An die Stelle der Repräsentation tritt ein interaktiver Vorgang, der im Zusammenhang mit der performativen Wende als „Inszenierung“ beschrieben worden ist. Dabei ist der Betrachter nicht mehr der Empfänger einer im Bild inkorporierten Botschaft, sondern er wird zum aktiv Beteiligten, der für das, was sich als Bild einstellt, Mitverantwortung trägt.

Den damit verbundenen Fragen hat sich die Bild- und Kunstwissenschaft angenommen. An die Stelle der Frage „Was ist ein Bild“, die den iconic turn in den 90er Jahren einleitete, sind die Fragen getreten:

„Das Bild ist nicht so sehr Aussage oder ein Sprechakt als vielmehr ein Sprecher, der zu unzähligen Äußerungen imstande ist. Ein Bild ist kein Text, der gelesen werden will, sondern die Puppe eines Bauchredners, in die wir unsere eigene Stimme hineinprojizieren. Wenn wir uns von dem, was das Bild „sagt“ gekränkt fühlen, gleichen wir dem Bauchredner, der von seiner eigenen Puppe beleidigt wird.“ (Mitchell 2008, 391)

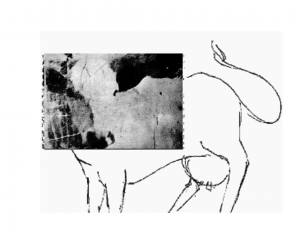

Ich möchte an 2 Beispielen zeigen, welchen Unterschied es macht, von dem einen oder anderen Bildbegriff auszugehen. Wenn Sie dieses Bild ansehen, werden Sie, wenn Sie es noch nicht kennen, in der Regel keinen Begriff haben, mit dem sie es verknüpfen können: Sie wissen nicht, was es repräsentiert.

Das ändert sich, sobald ich Ihnen den ganzen Zusammenhang zeige, aus dem es hervorgegangen ist.

Sobald Sie nun dieses Bild als etwas identifiziert haben, bringen Sie auch das, was Sie zuvor nicht in einen sprachlogischen Zusammenhang bringen konnten, mit einem Begriff in Verbindung. Das Bild verweist auf etwas, das es selber nicht ist. Wir nennen das ikonische Differenz.

Etwas anderes ist es, wenn Sie sich dieses Bild ansehen, dass kunstgeschichtlich einen Einschnitt bedeutete: Das schwarze Quadrat von Malewitsch.

Das schwarze Quadrat steht für nichts anderes, als das, was es ist. Der Betrachter kann eine Erfahrung daran machen: Die Erfahrung – wie Malewitsch sich ausdrückte – der Gegenstandslosigkeit.

Die 2 angedeuteten Möglichkeiten, sich ein Bild zu machen, korrespondieren mit 2 unterschiedlichen Möglichkeiten, die therapeutische Beziehung zu verstehen. Sie lässt sich aus einer hierarchischen Perspektive beschreiben, bei der der Arzt der Experte ist, dem der Patient gegenübersteht. Der Blick des Arztes richtet sich auf die Symptomatik des Patienten, mit dem Ziel aus ihr ein Krankheitsbild abzuleiten, das den Anspruch auf Objektivität hat. Oder sein Blick gehört dem Menschen, der ihm gegenübersitzt. Er blickt aus einer horizontalen Perspektive, einer Perspektive auf Augenhöhe, bei der der Patient der Experte für seine Belange ist und die therapeutische Beziehung das Gefäß, in dem er sich als Mensch mit seinem Leiden wahrgenommen fühlt. Beide Perspektiven spielen in einer Therapie eine Rolle und das Kunststück besteht darin, zwischen beiden eine Brücke zu schlagen.

Wenn in der Kunsttherapie über Bilder gesprochen wird, wird häufig davon ausgegangen, dass sie sich sprachlich erschließen lassen: Etwas steht für etwas oder bedeutet etwas. Das dahinter liegende Bildverständnis geht davon aus, dass das Bild etwas repräsentiert, dass sich in Sprache überführen lässt. Die Verbindung zwischen Bild und Sprache, die dabei vorausgesetzt wird, ist mit den Entwicklungen in den Bild- und Medienwissenschaften in den letzten Jahrzehnten gewaltig ins Wanken geraten. Der wissenschaftliche Diskurs geht inzwischen weniger darum, was Bilder repräsentieren, als darum, wie sie sich realisieren und was sie bewirken, welche Funktion sie haben und wie wir mit ihnen umgehen.

Damit berühren wir eine aktuelle Diskussion in der psychotherapeutischen Forschung: Die Diskussion um die Frage, welche Rolle Ereignisse oder Bilder spielen, durch die biografisches Material exploriert wird und welche Bedeutung demgegenüber Ereignissen oder Imaginationen zukommt, die die Beziehung zwischen Patient und Therapeut regulieren. So widmen sich neuere Strömungen der Psychotherapie nicht nur dem Vergangenen als Quelle innerer Bilder, die Gegenstand der Therapie sein können, sondern auch den unmittelbaren, gegenwärtigen Interaktionen zwischen Therapeut und Patient. Wir stehen damit vor der Frage, wie Bilder entstehen und welche Wirkung sie entfalten.

An zwei Beispielen will ich skizzieren, welche Wendung sich im Umgang mit Bildern in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts vollzogen hat und wie dabei an die Stelle eines vornehmlich am Gegenständlichen orientierten und sprachanalog verstandenen Bildbegriffs ein Verständnis getreten ist, das Bilder als Ergebnis prozesshafter Vollzüge auffasst.

Der Theoriebildung geht eine Entwicklung in der künstlerischen Praxis voraus, die bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurückreicht. Künstler verschiedener Disziplinen – von der Musik über den Tanz bis zur Poesie – begannen mit Bildern zu experimentieren und lösten sich dabei von einem vorwiegend auf klassische bildnerische Medien bezogenen Bildverständnis. Um Bilder zu erzeugen, führten sie unterschiedliche künstlerische Medien zusammen, sie nahmen auf bildnerische Gestaltungen Bezug, um sie durch andere Medien zum Ausdruck zu bringen, oder sie bezogen in die bildende Kunst Gestaltungsprinzipien benachbarter Disziplinen ein (Maur 1985). Damit bereiteten sie eine erst viel später vollzogene performative Wende in den Künsten vor, durch die an die Stelle des in sich kohärenten Werkes das Ereignis als Ergebnis medialer Wechsel und Inszenierungen trat. Um über den Umgang mit Bildern in den Künsten etwas in Erfahrung zu bringen, lohnt es sich daher den Blick auf diese Umbruchsituation in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu richten.

Im Mittelpunkt der Geschichte „Peter und der Wolf“ von Sergei Prokofjew (1936) befindet sich ein kleiner Junge, Peter, der bei seinem Großvater im ländlichen Russland lebt und ein besonderes Verhältnis zu den in seiner Umgebung lebenden Tieren hat: Dem zwitschernden Vogel, der watschelnden Ente, der Katze und dem Wolf. Eines Tages, Peter hat vergessen das Gartentor zu schließen, schleicht sich der Wolf in den Garten und verschlingt die Ente bei lebendigem Leib. Dann entdeckt er die Katze, die auf einen Baum geflüchtet ist. Peter erkennt die Gefahr, holt ein Seil und fängt damit den Wolf am Schwanz, während sein Freund, der Vogel, Kapriolen schlägt, um den Wolf zu irritieren. Als die Jäger kommen, hindert Peter sie daran, den Wolf zu erlegen, und führt ihn mit ihnen zusammen im Triumphzug in den Zoo, während die Ente, die der Wolf lebendig verschlungen hat, noch einen letzten Klagelaut von sich gibt.Die Performance von Joseph Beuys „Wie man einem toten Hasen die Bilder erklärt“ befasst sich in eigenartiger Weise mit dem Vorgang der Bildentstehung: Die Bedeutungskonstitution findet innerhalb des Werkes selber statt. Die Grenzen zwischen Bildproduktion und Bildrezeption lösen sich auf. Die Bildrezeption findet innerhalb einer performativen Aktion statt, wird also gewissermaßen in die Performance verlagert.

Wenn also Joseph Beuys gesagt hat, das Atelier ist zwischen den Menschen, ist das mehr als ein gern zitierter Kalenderspruch. Er deutet damit an, dass sich die Bildentstehung zwischen Betrachter und Medium oder gar zwischen 2 Menschen als sozialer Akt vollziehen kann. In der Soziologie ist dieser Vorgang unter dem Stichwort Resonanz inzwischen eingehend untersucht worden. Ich will mich hier darauf beschränken, aus einer anthropologischen Perspektive ein Blick auf den Bildbegriff zu werfen bevor ich ihn in den Kontext der Kunsttherapie einordne.

Wenn ich einen Bildbegriff, der die Bedeutungskonstitution in das Bild bzw. den Vorgang der Bildrezeption verlagert, auf eine zwischenmenschliche Situation wie die Therapie beziehe, gewinnt das Bild die Funktion die Beziehung zwischen Therapeut und Patient zu regulieren.

Dieser Holzklotz mit einem Bindfaden daran begleitet mich jetzt seit fast 15 Jahren. Mit ihm verbindet sich eine bestimmte Geschichte – sonst wäre er schon längst auf dem Müll gelandet. Was hat er mit Ästhetik und was mit Therapie zu tun?

Der Holzklotz ist das Werk des 5 – jährigen Zacharias in der Kunsttherapie. Er diente ihm im Spiel als Hubschrauber und besteht ähnlich wie ein Hubschrauber aus einem festen und einem beweglichen Teil. Ich konnte, wenn ich wollte, zusteigen und an seinen gefährlichen Flugmanövern teilhaben. Für sich genommen hat der Holzklotz mit einem Hubschrauber nicht viel gemein. Es gibt weder sinnlich-ästhetische Qualitäten, die ihn interessant machen, noch erschließt er sich als Symbol oder Metapher für etwas anderes, auf das er weisen könnte. Erst in der aktuellen Situation des Spiels und den damit verbundenen Interaktionen erlangt er die Bedeutung, die Zacharias gewissermaßen in ihn hineinimaginiert: einen Hubschrauber.

Wir berühren mit diesem kleinen Beispiel unversehens eine Frage, mit der sich die Ästhetik beschäftigt: Welche Stellung hat das Werk als Gegenstand der ästhetischen Erfahrung und welche Rolle spielt die Situation, unter der es zur Erscheinung kommt? In der aktuellen Theoriebildung der Philosophie der Ästhetik ist so der traditionelle Werkbegriff abgelöst worden von einem performativen Verständnis der Kunst: Es geht mehr um das Ereignis, in dem das Werk eine Rolle spielt, als um das Werk an sich.

Die therapeutische Situation mit Zacharias hat eine mit einer Performance vergleichbare Struktur: der Holzklotz gewinnt seine Bedeutung als Hubschrauber in den aktuellen Interaktionen des Spiels, das zwischen Zacharias und mir stattfindet. Für sich genommen bleibt der Holzklotz das, was er ist: ein gewöhnlicher Holzklotz mit einem Faden daran.

Daniel Stern (2005) versteht die Interaktionen zwischen Therapeut und Patient, wie die, bei der sich der Kreis in eine Höhle verwandelt hat, als narrative Gestalt. Zu diesen Interaktionen zählen auch ästhetische Handlungen des Erzählens, des Darstellens und des Herstellens, die in der Kunsttherapie eine Rolle spielen. Sie vermögen nicht nur die therapeutische Beziehung zu regulieren, sie gehören auch der intersubjektiven Erfahrungswelt zwischen Therapeut und Patient an, die eine gemeinsame Geschichte teilen (vgl. Sinapius 2010).

Mit einer kleinen, etwas weiter zurück liegenden Episode aus meiner kunsttherapeutischen Praxis möchte ich ich meine Betrachtungen abschließen:

David ist ein Junge, der alleine bei seiner Mutter lebt. Wenn er seinen Vater besuchen darf, darf er sich vor den Fernseher setzen und Filme wie „Jurassic Parc“ ansehen. Als David zu mir in die Kunsttherapie kommt, ist er nicht nur das, was unserer Begegnung als Diagnose vorausgeschickt wird, „hypermotorisch“ und „aufmerksamkeitsgestört“, er ist auch zutiefst verstört.

Immer und immer wieder spielen wir Szenen aus dem Film „Jurassic Parc“ durch. David verwandelt sich dann mit einer Schere in der Hand in einen fliegenden Dinosaurier und hinterlässt auf dem Brett, auf dem wir sorgfältig eine Stadt aus Papier aufgebaut haben, eine Schneise der Verwüstung. Eines Tages beschließt er aus Ton ein kleines Schwein zu modellieren, um es anschließend, wie er ankündigt, „abzuschlachten“. Nachdem er mit meiner Hilfe und viel Hingabe ein wunderbares Schwein zustande gebracht hat, geht er mit der Schere auf das Schwein los. Mein ganzes Bitten und Betteln hilft nichts: David besteht darauf ein Blutbad anzurichten. Er nähert sich also mit der Schere dem Schwein – bevor er allerdings auf das Schwein einstechen kann, fahre ich in der buchstäblich letzten Sekunde instinktiv mit meiner Hand dazwischen, packe das Schwein und verwandele es wieder in ein normales Stück Ton. Ich habe ein „Blutbad“ verhindert, weil ich die Situation nicht ausgehalten habe. Damit ist aber ein anderes Bild entstanden als das, was der Situation vorausging. David akzeptiert dieses Bild. Wir haben uns nie mehr Szenen aus dem Film Jurrassic Park zum Thema genommen. (Sinapius 2013)

In dieser Episode überschneiden sich die verschiedenen Ebenen, die die sog. kunsttherapeutische Triade ausmachen: Die Beziehung zwischen Therapeut und Patient, die Beziehung zwischen Patient und Werk und die Beziehung zwischen Therapeut und Werk (Sinapius 2010). Sie sind eng miteinander verflochten, lassen sich kaum voneinander trennen und sind sind eingebettet in die Dynamik eines interaktiven Geschehens.

In dem Protokollausschnitt aus der Kunsttherapie geht es um eine Situation, die über die Darstellung oder Herstellung eines künstlerischen Werks oder Bildes hinausgeht, das etwas repräsentiert. Das künstlerische Tun erschöpft sich nicht in der Herstellung einer Figur aus Ton (einem „Schwein“) und erfüllt sich nicht in ästhetischen Erfahrungen, die man an dem plastischen Material machen kann (die Erfahrung von Form und Gestalt). Sie lässt sich auch nicht beschreiben als theatralische Darstellung, weil hier keine Rollen dargestellt werden. Als Therapeut habe ich meinen Widerstand nicht gespielt. Ich war entsetzt. David hat nicht einfach Szenen „nachgespielt“, sondern sich durch seine Handlungen in einen bewussten Widerspruch zu mir als Person begeben. Mit einer klassischen Werkästhetik, wie sie sich auf Kunstwerke anwenden lässt, die etwas darstellen oder repräsentieren, können diese Ereignisse nicht hinreichend beschrieben werden. Sie lassen sich auch nicht einordnen in Praktiken, die im Kunstsystem von Belang sind: Das Ausstellen von Kunstwerken oder das Darstellen von Rollen in einem Theaterstück. Sie sind auch nicht logisch zu erklären im Sinne von absichtsvoll gestalteten Handlungen.

Allerdings sind die verschiedenen Momente in dieser Geschichte Teil einer Sequenz von Interaktionen, die man in ihrer Gesamtheit als ästhetische Figur auffassen kann. Sie verhalten sich kunstanalog (vgl. auch Jahn, Sinapius 2016). Die Sequenz gleicht – ähnlich einer Performance – einer Inszenierung, die eine Geschichte erzählt und auf einen Höhepunkt zustrebt, an dem sie eine Wendung oder eine Auflösung sucht. Die künstlerischen Handlungen dienen dazu, traumarisierende Erfahrungen aus dem Alltag in einem geschützten Rahmen zu reinszenieren. Dabei werden künstlerische Strategien des Erzählens, des Darstellens und des Herstellens genutzt, um die Beziehung zwischen Therapeut und Patient zu regulieren und die Episode zu einer Gestalt zu schließen.

Wenn wir mit Bildern oder durch Bilder handeln, an ihnen Erfahrungen machen oder ihnen Bedeutungen zuschreiben, so tun wir das auf eigene und auf fremde Gefahr. Unter diesem Blickwinkel verlagert sich in der therapeutischen Praxis das Gewicht von dem Blick auf das Symptom, das etwas repräsentiert, von dem Symbol, das auf etwas weist und von dem Bild, das sich sprachlich erschließen lässt, auf den Wahrnehmungsvorgang selber, der Teil eines interaktiven Geschehens ist. Sehen ist eine Aktivität, die einen Adressaten hat und Bilder hervorbringt.

Quellen

Boehm G (1994). Was ist ein Bild? München (Fink).

Bredekamp H (2010). Theorie des Bildakts. Frankfurter Adorno- Vorlesungen 2007. Frankfurt am Main (Suhrkamp).

Buber M (1997). Das dialogische Prinzip. Heidelberg (Lambert Schneider).

Dürckheim K G (2009). Vom doppelten Ursprung des Menschen. Todtmoos-Rütte (Johanna Nordländer Verlag).

Fischer-Lichte E (2004). Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main (Suhrkamp).

Huber H D (2004). Bild, Beobachter, Milieu – Entwurf einer allgemeinen Bildwissenschaft. Ostfildern (Hatje Cantz).

Lichtenberg J D (2007). Kunst und Technik psychoanalytischer Therapien. Frankfurt am Main (Brandes und Apsel).

Maur, Katrin (Hrsg.) (1985). Vom Klang der Bilder. Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts. München: Prestel.

Mitchell, William J. T. (2008). Bildtheorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Schürmann E (2008). Sehen als Praxis – Ethisch-ästhetische Studien zum Verhältnis von Sicht und Einsicht. Frankfurt am Main (Suhrkamp).

Seja, Silvia (2009). Handlungstheorien des Bildes. Köln: Herbert von Halem.

Sinapius, Peter (2016). „Wahrnehmen heißt antworten“ – Ästhetik therapeutischer Beziehungen. In. Jahn, H., Sinapius, P. (Hrsg.). (2016). Transformation – Künstlerische Arbeit in Veränderungsprozessen / Grundlagen und Konzepte. Hamburg, Potsdam, Berlin. HPB University Press

Sinapius, Peter (2015). Über die Funktion des Bildes – Ein Paradigmenwechsel in der Kunsttherapie. In. Niederreiter, L., Majer, H., Staroszynski, T. (Hrsg.). „Kunstbasierte Zugänge zur Kunsttherapie – Potentiale der Bildenden Kunst für die kunsttherapeutische Theorie und Praxis“. München. Kopaed-Verlag

Sinapius, Peter (2015). Wissen und ästhetische Erfahrung. In. Artistic Research in Applied Arts. In. Wissenschaftliche Grundlagen der Künstlerischen Therapien, Band 5. Schmid, G., Sinapius, P.. “Artistic Research in Applied Arts”. Hamburg, Potsdam, Berlin. HPB University Press

Sinapius, Peter (2013). “Wie ist es, eine Farbe zu sein?” – Über Kunst und Liebe, das Schweigen und die Gegenwart. Frank & Timme

Sinapius, Peter (2012). “Wo Du bist, ist ein Raum für mich”. In. Sinapius, P., Böhm, M., Romberg A. (Hrsg.). (2012). „Bildstörung“ – Künstlerische Projektarbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Köln. Claus Richter Verlag. 13-21

Sinapius, Peter (2012). „Wie ist es, eine Farbe zu sein“ – Die ästhetische Wahrnehmung als Erkenntniszugang in der Kunsttherapie. In. Kunst und Therapie, Zeitschrift für bildnerische Therapien, 1/ 2012

Sinapius, Peter (2012). Stille. Die Präsenz des Bildes. In. Titze, Doris (Hrsg.). Zeichen setzen im Bild – Zur Präsenz des Bildes im kunsttherapeutischen Prozess. Dresden. Sandstein Verlag. 238-245

Sinapius P (2010). Ästhetik therapeutischer Beziehungen – Therapie als ästhetische Praxis. Aachen (Shaker Verlag).

Sinapius, Peter / de Smit, Peer (2010). Bildwahrnehmung als performative Praxis. In. Wissenschaftliche Grundlagen der Kunsttherapie, Band 3. „Bildtheorie und Bildpraxis der Kunsttherapie“. Frankfurt am Main. Verlag Peter Lang. S. 13 – 27

Sinapius, Peter (2009). Bewegte Bilder – Bewegte Betrachter / Was Bild und Bewegung miteinander zu tun haben. In. Tanz und Therapie im Wandel, hg. vom Langen Institut, Düsseldorf, 2009. S. 173 – 177

Sinapius, Peter (2008). Iconic Turn – Die Metamorphose des Bildes in Kunst und Therapie. In. Konvergenzen, Divergenzen, Transformationen, hg. vom Institut für Weiterbildung im Deutschen Arbeitskreis für Gestaltungstherapie/Klinische Kunsttherapie und Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin. Tagungsband der 14. Jahrestagung des Deutschen Fachverbandes für Kunst- und Gestaltungstherapie (DFKGT). S. 19 – 31.

Sinapius, Peter (2008). The Self is an Image. The Metamorphosis of the Image in Art and Art Therapy. In. poiesis – a journal of the arts and communication, volume ten, 2008. S. 92 – 105.

Sinapius, Peter (2008). “Bilder der Sprache – Sprache der Bilder / Kriterien für die Qualität von Dokumentationen künstlerisch therapeutischer Praxis. In. Ganß, M., Sinapius, P., de Smit, P. (Hg.). „Ich seh dich so gern sprechen“ – Sprache im Bezugsfeld von Praxis und Dokumentation künstlerischer Therapien. Wissenschaftliche Grundlagen der Kunsttherapie, Band 2. Frankfurt am Main. Verlag Peter Lang. S. 207 – 219

Sinapius, Peter (2006). Bild ohne Worte. Spielraum Therapie. In. Brög,H., Foos, P. und Schulze, C.. Korallenstock – Kunsttherapie und Kunstpädagogik im Dialog. München. Kopaed, S. 115 – 126

Yalom I (2015). Denn alles ist vergänglich. Geschichten aus der Psychotherapie. München (btb Verlag).

Dieser Service wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Wenn Sie diesen Dienst nutzen möchten, erklären Sie sich mit der Datenverarbeitung durch den Anbieter follow.it einverstanden.

Zur Datenschutzerklärung