Dieser Service wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Wenn Sie diesen Dienst nutzen möchten, erklären Sie sich mit der Datenverarbeitung durch den Anbieter follow.it einverstanden.

Zur Datenschutzerklärung

„Just a shadow on the wall!“

oder

WARUM DER TITEL EINES BILDES NICHT DAS BILD UND

DIE DIAGNOSE EINER KRANKHEIT NICHT DIE KRANKHEIT IST.

WARUM DER TITEL EINES BILDES NICHT DAS BILD UND

DIE DIAGNOSE EINER KRANKHEIT NICHT DIE KRANKHEIT IST.

Vorlesung an der MSH Medical School Hamburg am 26.06.2023

„Die Sachen selbst müssen wir befragen. Zurück zur Erfahrung, zur Anschauung, die unseren Worten allein Sinn und vernünftiges Recht geben kann…aber was sind denn die Sachen, und was ist das für eine Erfahrung, auf welche wir …zurückgehen müssen?“

Husserl 1910/11, 305

Unter der Forderung „Zu den Sachen selbst!“ hat Edmund Husserl vor mehr als 100 Jahren die phänomenologischen Grundlagen für eine erfahrungsgeleitete Wissenschaft gelegt, die im Folgenden auf künstlerische und therapeutische Fragestellungen bezogen werden sollen.

Wenn unter einem Kunstwerk der Begriff „Untitled“ steht, heißt das soviel, dass es für sich selber spricht — oder, um es mit Frank Stella zu sagen: „What you see is what you see” (Glaser, 1995). Es steht nicht als Symbol oder Zeichen für etwas Anderes, sondern verweist lediglich auf sich selbst. Mit diesem Bildverständnis wurde kunstgeschichtlich spätestens in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts eine Zäsur vollzogen gegenüber einem bis dahin herrschenden Bildbegriff, der auf der ikonischen Differenz beruhte: Das Bild repräsentiert etwas, das von ihm verschieden ist — sei es eine Landschaft, ein Stilleben oder ein Portrait (Boehm 1994). Paradigmatisch für diesen sich später in den Bildwissenschaften vollziehenden „Iconic Turn“ war das schwarze Quadrat von Kasimir Malewitsch, das nichts anderes darstellte als das, was es ist: ein schwarzes Quadrat.

Unter dem Begriff „Performative Turn“ vollzog sich in den anderen künstlerischen Disziplinen etwas Ähnliches: ein Wechsel von der Repräsentation zur Präsenz, vom Werk zum Ereignis (Fischer-Lichte 2004). So war John Cage mit seinem Vortrag über die Stille der damit verbundenen ästhetischen Logik auch im Medium der Sprache gefolgt, indem er ihn mit den Worten einleitete: „Ich bin hier, und es gibt nichts zu sagen. Wenn unter Ihnen die sind, die irgendwo hingelangen möchten, sollen sie gehen, jederzeit. Was wir brauchen ist Stille; aber was die Stille will ist, dass ich weiterrede. Gib einem Gedanken einen Stoß: er fällt leicht um; aber der Stoßende und der Gestoßene erzeugen die Unterhaltung die man Diskussion nennt. Wollen wir nachher eine abhalten?“ (Cage 1995, 6 f)

Er machte etwas, was wir eher von einem Musikstück als von einem sprachlich gestalteten Vortrag erwarten: Seine Rede handelte nicht von etwas Anderem, sondern sie begriff sich selber als Handlung. Sie war selbstreferentiell. Der Vortrag folgte keiner symbolischen oder semantischen Logik, sondern einer musikalischen: er hatte die gleiche rhythmische Struktur wie seine Musikstücke und mündete mehrfach in den wiederkehrenden Refrain: „Wenn jemand schläfrig ist, soll er schlafen“ (ebenda).

Eigentlich wollte ich die heutige Vorlesung mit „Untitled“ überschreiben, nicht, weil ich ebenso wie John Cage verfahren möchte, sondern um ihre inhaltliche Stoßrichtung zu markieren. Es ist natürlich ein Paradoxon, etwas mit dem Titel „Untitled“ zu versehen und ihm einen Titel zu geben, der ihm gleichzeitig damit entzogen werden soll. Genau das soll im weitesten Sinne Thema dieser Vorlesung sein: es geht um den Zwiespalt zwischen dem, was wir wahrnehmen und als etwas bezeichnen, und dem, was zur Erscheinung kommt und das wir erfahren, unabhängig davon, welche Bedeutung ihm mitgegeben ist. In der therapeutischen Praxis wird dieser Sachverhalt sichtbar in der Ambivalenz zwischen Diagnose und subjektiver Erfahrung, wie beispielsweise in der erkennbaren Ambivalenz zwischen der Diagnose Depression, Demenz oder Morbus Parkinson und der Erfahrung, depressiv, dement oder an Parkinson erkrankt zu sein.

Ich werde im Folgenden in einem ersten Schritt zeigen, dass wir selber diejenigen sind, die in der einen oder anderen Weise dasjenige hervorbringen, was wir für die Wirklichkeit halten, um anschließend die Ambivalenz zwischen Diagnose und ästhetischer Erfahrung, zwischen Begriff und Bild, zu untersuchen. Dann werde ich die Bedingungen in den Blick nehmen, unter denen wir zu einem Bild von der Wirklichkeit gelangen und schließlich werde ich zeigen, wie wir als Subjekte unter diesen Bedingungen ein Selbstkonzept entwickeln können. Abschließend werde ich meine Überlegungen auf die künstlerische und therapeutische Praxis beziehen und überlegen, wie wir uns den Bedingungen, unter denen wir leben, unterwerfen oder ihnen Widerstand entgegensetzen können.

„Just a shadow on the Wall“: Wie wir Wirklichkeit herstellen.

Der englische Musiker Mike Oldfield veröffentlichte 1983 den Song „Shadow on the Wall” (Oldfield & Chapman, 1983). Das dazugehörige Video (Oldfield, 1983a) zeigt ihn als Gefangenen in einer Zelle, der vor seinem Schattenbild an der Wand sitzt und insistierend den Satz „Shadow on the Wall“ herausschreit. Wie in dem Höhlengleichnis von Platon ist sein Schatten Projektionsfläche für alles, was die in ihm sehen, die zwischen der Wirklichkeit und ihrem Schatten keinen Unterschied machen. Das hört sich dann in dem mit sexistischen Attributen ausgestatteten Video so an:

Video abspielen

Mike Oldfield (1983a): Shadow On The Wall (Official Video)

Der Gefangene hat in den Augen seiner Peiniger seinen Status als Individuum eingebüßt. Er wendet sich mit einer bitteren Anklage gegen seine Unterdrücker: „Treat me like a prisoner/ Treat me like a fool/ Treat me like a loser/ Use me as a tool/ Face me ’til I’m hungry/ Push me in the cold/ Treat me like a criminal/ Just a shadow on the wall!“ (Oldfield, 1983b)

Der Song von Mike Oldfield hat soziale Praktiken der Diskriminierung zum Gegenstand, durch die der Gefangene seinen Status als individuelles Subjekt verliert. Die Metapher vom Schatten an der Wand hat unverkennbar Bezüge zu dem als Höhlengleichnis bekannten Gedankenexperiment von Platon — allerdings mit vertauschten Rollen: Gefangen sind hier jene, die dem Schatten Bedeutungen zuschreiben. In dem Gedankenexperiment von Platon befinden sich Menschen in einer Höhle, in der sie aus irgendeinem Grund ihr ganzes Leben als Gefangene verbringen müssen (Rehn 2005). Wie die Welt außerhalb der Höhle aussieht, wissen sie nicht. Sie sind gefesselt und mit dem Rücken dem Höhlenausgang zugewandt. Sie sind nicht in der Lage ihren Kopf zu wenden, sondern blicken auf die Höhlenwand und auf der Höhlenwand sehen sie die Schatten unterschiedlicher Gegenstände, die die Menschen vor der Höhle hin- und hertragen. Was sie über die Welt wahrnehmen, verdankt sich den Schatten der Gegenstände, die auf der Höhlenwand zu sehen sind, über die sich die Gefangenen verständigen, denen sie Bedeutungen zuschreiben und über die sie Theorien entwickeln können. Das, was sie sehen, halten sie für die reale Welt. Sie wissen also, so interpretiert die Bildungswissenschaftlerin Ursula Frost dieses Gedankenexperiment, „durchaus etwas und können ihr Wissen auch anwenden, aber was sie zu Ungebildeten macht, ist, dass sie den Bezugs- und Bedingungsrahmen ihres Wissens nicht in Frage stellen“ (Frost 2010, S. 313) — und das können sie nicht, so möchte ich ergänzen, weil dieser Bezugs- und Bedingungsrahmen außerhalb ihrer Wahrnehmungsmöglichkeiten liegt.

Erst in dem Augenblick, in dem die Gefangenen dem Bezugs- und Bedingungsrahmen ihrer Wahrnehmung Widerstand entgegensetzen, ihn verschieben oder ihre Perspektive verändern könnten, könnten sie zu einer Anschauung der Welt gelangen, die sie auch in die Lage versetzt, den Ursprung ihrer Wahrnehmung wahrzunehmen und damit über die Bedingungen des Zustandekommens ihrer Anschauungen zu reflektieren.

Ob und wie es Jemandem gelingt, selbstbewusst zu handeln, sich in die Welt einzuschalten und in die soziale Wirklichkeit einzugreifen, hängt davon ab, wie er in der Lage ist die Welt wahrzunehmen. Wenn er für den Bezugsrahmen seiner Wahrnehmung blind ist, geht es ihm nicht anders als den Gefangenen in dem Höhlengleichnis von Platon, die die Schatten an der Wand für die Wirklichkeit halten. Wer dagegen Wahrnehmen als soziale Praxis begreift, muss in der Lage sein den Bezugs- und Bedingungsrahmen seiner Wahrnehmung selber herzustellen und sich wahrnehmend auf die Welt zu beziehen.

Oder, um es mit den Worten des amerikanischen Künstlers James Turrell zu sagen: „I want you to sense yourself sensing. To see yourself seeing. To be aware of how you are forming the reality you see.“ (Trachtman, 2003)

Wie aber kommen wir in die Lage, wahrzunehmen, wie wir wahrnehmen? Wir müssten gleichsam in der Lage sein, nicht nur die Dinge um uns herum wahrzunehmen, sondern gleichzeitig die Art und Weise, wie wir auf sie blicken, d.h. wir müssten ein Bewusstsein von den Bedingungen der Wahrnehmung gewinnen, die daran beteiligt sind, was schließlich zur Wahrnehmung gelangt.

Wie ist das möglich?

Warum der Titel nicht das Bild ist: Diagnose versus ästhetische Erfahrung.

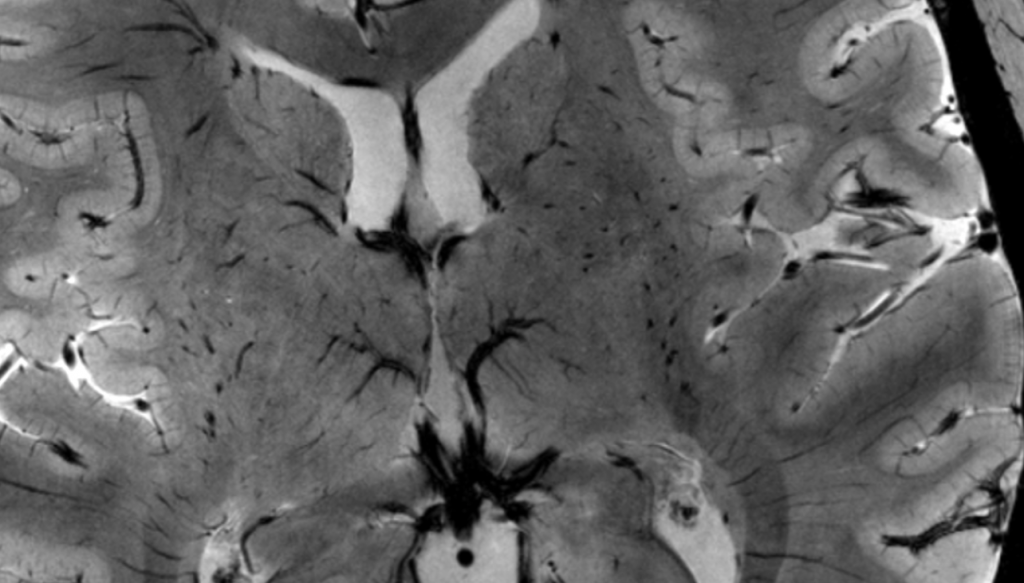

Den Zwiespalt, in dem sich die Gefangenen in Platons Höhlengleichnis befinden, habe ich in einem Projekt untersucht, das MRT-Aufnahmen vom Gehirn und der Wirbelsäule von Parkinson-Patienten zu seinem Gegenstand hatte. Auf einer MRT-Aufnahme eines bestimmten Bereichs des Mittelhirns ist etwas zu sehen, das Substantia nigra genannt wird, weil er durch einen hohen intrazellulären Gehalt an Eisen und Melanin dunkel gefärbt ist. U.a. wird hier Dopamin produziert, das als Neurotransmitter Signale zwischen den Zellen überträgt, die u.a. für die Steuerung motorischer Bewegungen zuständig sind. Bei Parkinson-Patienten sterben die Nigra-Zellen langsam ab, was zu einer verminderten Produktion von Dopamin führt, was wiederum Bewegungseinschränkungen zur Folge hat. Wenn die Substantia nigra in der MRT-Aufnahme weniger schwarz gefärbt ist, gibt sie dem Arzt also histologische Hinweise auf eine Krankheit wie Morbus Parkinson.

Ich habe diese Aufnahmen mit Tusche und Grafit auf einen Büttenkarton übertragen und mich mit Strukturähnlichkeiten zwischen ihnen und anderen Erscheinungen beschäftigt. So können Sie bei genauem Hinsehen neben der Substantia nigra auch Mondlandschaften oder antike Tempelanlagen entdecken. Damit treten plötzlich sinnliche Phänomene in den Vordergrund, die den Mediziner nicht interessieren dürfen: Die ästhetische Struktur der MRT-Aufnahmen ebenso wie die Beschaffenheit des Papiers, die Komposition und die Hell-Dunkelverteilung, mitunter also Eigenschaften, die das „Wie“ des Bildes und nicht das „Was“ betreffen.

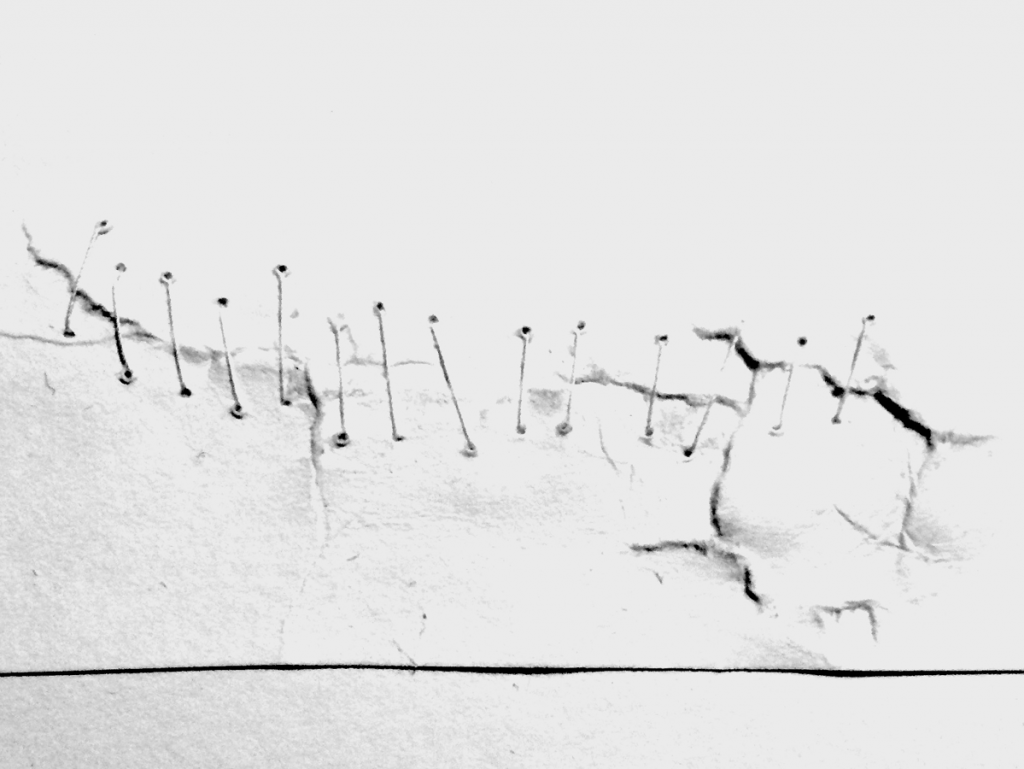

Dasselbe habe ich gemacht mit Aufnahmen MRT-Aufnahmen der Wirbelsäule eines 75-jährigen Parkinsonpatienten mit einer massiven Kyphose nach einer Wirbelfraktur und habe sie zu einem Triptychon angeordnet. Ich sah mich mit einem Male einer Dramatik gegenüber, die in der emporstrebenden Bewegung der Hell-Dunkel-Bewegung ihren Ausdruck fand.

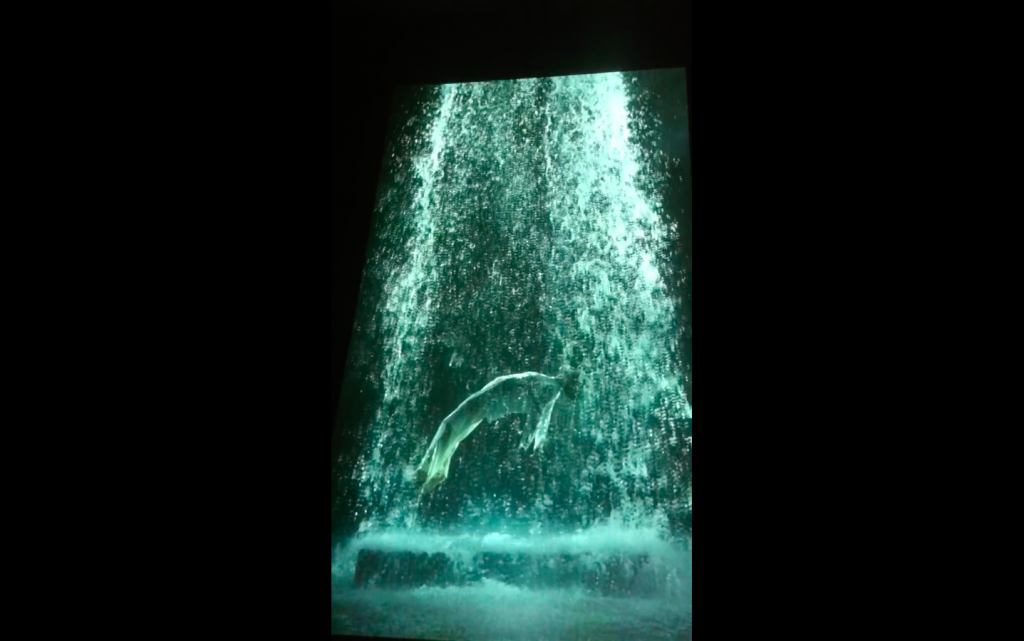

Ich fühlte mich erinnert an eine Ausstellung mit Werken von Bill Viola, die ich 2017 in den Deichtorhallen gesehen hatte. Darin war in der Eingangshalle eine monumentale Videoarbeit ausgestellt, die existentielle Themen zwischen Leben und Vergänglichkeit aufgriff.

Die Arbeit von Bill Viola lässt sich nicht lesen wie ein Text. Sie mobilisierte bei mir eher spirituelle Vorstellungen von Auferstehung oder Entkörperung, ohne dass ich mich an einem eindeutigen symbolischen Gehalt orientieren konnte. Das unterscheidet diese bildnerische Arbeit von einer MRT-Aufnahme, deren Bedeutung sich nicht an den Emotionen des Arztes orientiert, sondern an objektiven Befunden. Ein Arzt, der aus einer MRT-Aufnahme einen histologischen Befund ableiten will, muss blind bleiben gegenüber den ästhetischen Phänomenen, die ihn emotional ansprechen, durch die die medialen Qualitäten der Darstellung in den Vordergrund treten und spirituelle Vorstellungen bei ihm mobilisiert werden können.

Video abspielen

Viola, Bill (2017): Installationen. Ausstellung in den Deichtorhallen Hamburg vom 2. Juni - 24. September 2017. Offizieller Trailer

Wir haben es folglich mit zwei grundsätzlich verschiedenen Zugängen zu tun, durch die Bilder entstehen und eine Bedeutung gewinnen können. Der Arzt nimmt einen Sachverhalt wahr, der naturwissenschaftlich begründet ist und bei dem die sich subjektiv vermittelnden Eigenschaften der Darstellung im Hintergrund bleiben müssen. Die sind es aber gerade, die mich interessieren, wenn ich auf den bildnerischen Ausdruck reagiere, der sich vermittelt über Komposition, Farbe, Papier. Damit die bildnerischen Qualitäten in den Vordergrund rücken, muss ich im Unterschied zum Arzt geradezu absehen von den diagnostischen Merkmalen der Darstellung. Es gibt folglich unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir auf Bilder bezogen sein könne und durch die wir in grundsätzlich sehr verschiedene Weltverhältnisse gelangen können.

Schwimmen mit oder gegen den Strom: Wie wir uns in der Welt bewegen bestimmt, wie wir sie wahrnehmen.

Für den Philosophen Hans Blumenberg war die Strommetapher als ein Schwimmen mit dem Strom ein Kennzeichen der modernen Gesellschaften „sich naturgemäß und sachgerecht zu verhalten“ um sich effektiv die Natur einzuverleiben und sie sich zu unterwerfen (Blumenberg, 2012, S. 174). Wer mit dem Strom schwimmt, wird eins mit dem Medium, in dem er sich bewegt. Wer dagegen gegen den Strom schwimmt, „verschmäht den Genuss der Übereinstimmung mit dem Medium, in dem er sich bewegt, die getragene Leichtigkeit des Seins, das Vorankommen in der Richtung, die die Billigung aller Mittreibenden hat“ (ebenda). Denjenigen, die sich in dem Fluss ihrer Geschichte treiben lassen, ohne eine kritische Distanz zu ihr einnehmen zu können, geht es so wie den Gefangenen in Platons Höhlengleichnis: Sie sind nicht in der Lage über das Zustandekommen ihrer Anschauungen und Standpunkte zu reflektieren, um sich zu anderen Anschauungen und Standpunkten in eine Beziehung zu bringen.

Dieses Sich-Treiben-Lassen im Strom der Anderen, der diejenigen mehr oder weniger mitreißt, die sich in eine Richtung bewegen, hat Sharon Eyal (2018) vor fünf Jahren im Staatsballett Berlin unter dem Titel HALF LIFE (Halbwertszeit) auf die Bühne gebracht, das in meinen Augen nicht nur die Sogwirkung von Massenbewegungen auf die Bühne bringt, der man sich selbst als Zuschauer kaum entziehen kann, sondern auch die mit ihnen verbundenen Hierarchien:

Video abspielen

Eyal, S. (2018): Half Life - Staatsballett Berlin. Video by Holger Jacobs

Über weite Strecken des Lebens ist man gewohnt, sich im Strom seiner Geschichte treiben zu lassen. Man stellt nicht die Bedingungen in Frage, unter denen man sich durch sein Leben bewegt und Gegenstand sozialer Anerkennungsprozesse ist: Als Mann oder Frau, als schwul oder hetero, als dick oder dünn, als reich oder arm, als krank oder gesund. Spätestens aber, wenn diese Geschichte Risse bekommt, wenn man in eine Krise gerät oder von einer Krankheit heimgesucht wird, ist man herausgefordert, an das Ufer jenes Stroms zurückzukehren, in dem man sich hat treiben lassen oder gar gegen den Strom zu schwimmen, um ein Bewusstsein von dem Medium zu gewinnen, in dem man sich befindet.

Um uns in der Welt zurechtzufinden müssen wir nicht nur in der Lage sein, den Dingen, die wir wahrnehmen, eine Bedeutung zuzuschreiben — dies ist ein Stuhl, dies ist eine Krankheit, das ist eine Hochschule — wir müssen auch in den Lage sein, uns mit und in ihnen zu bewegen: wir setzen uns auf einen Stuhl, wir haben eine Krankheit, wir gehen in die Hochschule. Allerdings: wir sitzen entweder auf einem Beichtstuhl oder auf einem Chefsessel, wir befinden uns mit unserer Krankheit in einem hierarchisch organisierten Gesundheitssystem oder wir gehen dem Studienalltag in einer Hochschule nach, in der es staatlich akkreditierte Studiengänge mit entsprechenden Curricula und Prüfungsordnungen gibt. Wir werden jeweils in eine Situation gebracht, die wir uns unter Umständen noch nicht einmal ausgesucht haben. Um ein Bewusstsein von diesen scheinbaren Selbstverständlichkeiten zu gewinnen, unter denen wir leben, müssen wir sie in Frage stellen. Wir könnten den Stuhl, auf dem wir sitzen, verlassen, wir könnten unsere Krankheit zu unserem Gegenstand machen, anstatt uns durch Diagnosen wie „Depression“, „ADHS“ oder „Morbus Parkinson“ zum Gegenstand eines Klassifikationssystems machen zu lassen, wir könnten uns fragen, ob die Curricula der Hochschule tatsächlich das Wissen beherbergen, das sich die Studierenden anzueignen haben oder ob Wissen nicht vielmehr ein Akt der Hervorbringung anstatt der Aneignung ist.

Wenn wir das tun, nehmen wir die Bedingungen in den Blick, unter denen wir leben und versetzen uns in die Lage, in der Welt einen Standpunkt zu beziehen.

Das Selbstkonzept und die Scham: Wie wir einen Standpunkt finden können.

Das Selbst, das einen Menschen ausmacht, wird greifbar in dem Selbstkonzept, das er von sich entwirft und das ihn in seiner Einzigartigkeit ausmacht. Nicht selten ist dieses Selbstkonzept Ergebnis von Normen und Zuschreibungen, so wie die Peiniger von Mike Oldfield seinen Schatten mit jenen Attributen versehen, die ihn als Verlierer, Idiot oder Gefangenen diskriminieren. Anerkennungstheoretisch gesprochen werden wir mit unserer Geburt mit einem Selbstkonzept ausgestattet, dass unsere Stellung in der Gesellschaft definiert: als männlich oder weiblich, als arm oder reich, als gebildet oder ungebildet. Dieses Selbstkonzept liegt also nicht alleine in unserer Hand, sondern ist Ergebnis sozialer Zuschreibungen.

Ein Selbstkonzept kann ein Mensch im Sinne eines „dialogischen Selbst“ (Staemmler, 2015) nur in Bezug oder in der Interaktion zu seiner Umgebung gewinnen. Das bekommt er besonders dann zu spüren, wenn dieses Selbstkonzept in Widerspruch gerät zu dem Eindruck, den er in den Augen anderer Subjekte hinterlässt: Er wird sich fremd und schämt sich. Als wir an dem Handbuch Künstlerischer Therapien gearbeitet haben (Behfeld/ Sinapius 2022), haben wir uns künstlerisch mit dem Phänomen der Scham beschäftigt, durch die ein Mensch in einen Widerspruch zu seinem Selbstkonzept gerät (ebenda 138). Dabei entstanden recht uneindeutige Zeichnungen wie diese (Abbildung 9), bei denen mein wichtigstes Arbeitsmittel das Radiergummi und manchmal, wie hier, Nadel und Faden war (Abbildung 10).

Und dann ich stieß auf dieses Foto des russischen Künstlers Pjotr Pawlenski Abbildung 11), der sich 2012 aus Protest gegen die Unterdrückung in Russland den Mund zunähte (Nieberding 2014):

Damit gelangt das Thema Scham in einen Zusammenhang mit gesellschaftlichen und sozialen Prozessen: Scham ist eine Ohnmachtserfahrung, Beschämung eine Machtausübung. Wir können gesellschaftlichen Dynamiken der Anerkennung und Missachtung gar nicht entgehen, weil das, was wir sind, nicht einfach in unserer Hand liegt, sondern Ergebnis kultureller, sozialer und gesellschaftlicher Bezüge ist. Das zeigt sich spätestens, wenn sich Menschen, um soziale Anerkennung zu finden, den herrschenden Vorstellungen und Normen unterwerfen, statt sich — wie Pjotr Pawlenski — gegen sie zu stellen.

2015 zeigte Philip Toledano in den Deichtorhallen in Hamburg diese Portraits von Menschen nach einer Schönheitsoperation, die er wie altmeisterliche Portraitdarstellungen inszenierte.

Im Katalog schreibt er dazu unter der Überschrift „A New Kind of Beauty“ (Toledano 2010a): „Ist Schönheit von der zeitgenössischen Kultur geprägt? Durch die Geschichte? Oder wird es durch die Hand des Chirurgen definiert? Wenn wir uns neu erschaffen, offenbaren wir dann unseren wahren Charakter oder entledigen wir uns unserer Identität?“

Ganz im Gegensatz zu diesen Portraitdarstellungen, durch die die Welt als Tribüne der Selbstdarstellung enthüllt wird, befindet sich ein anderer Werkblock Toledanos, in dem er dokumentiert, wie er seinen an Demenz erkrankten Vater in den letzten drei Jahre seines Lebens begleitet hat (Toledano 2010b).

Er nennt die Bilder, denen er korrespondierend schriftliche Notizen und Kommentare zur Seite stellte, „Days with my father“ (Sinapius 2015). Wir sehen Toledanos Vater, der der Gegenwart des Daseins überlassen ist, in dem sich die Kameralinse für einen Augenblick schließt, um seine Aussichtslosigkeit oder sein Lächeln einzufangen. Das Foto ist eine Kontaktaufnahme, die von dem ausgeht, der sich hinter der Kameralinse befindet.

Ganz offenbar folgt Toledano hier einem anderen Selbstkonzept als jene Menschen, die sich einer Schönheitsoperation unterziehen. Sie passen sich herrschenden Schönheitsvorstellungen und damit einhergehenden Selbst-Optimierungsvorstellungen an, während sich das Selbstbild von Toledano aus seiner Beziehung zu seinem Vater ableitet. Während jene kein Bewusstsein erlangen von den gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen, die ihre Wahrnehmung bestimmen, sind diese Bedingungen bei Toledano gerade das, was er sich zum Thema macht.

Wir können uns im Strom des Daseins solange treiben lassen, bis wir auf ein Hindernis stoßen, oder sich existentielle Fragen stellen. Spätestens, wenn das Sich-Treiben-Lassen mit einem Male unterbrochen wird, weil wir in einen Strudel geraten sind und unsere gewohnten Strategien nicht mehr greifen, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir uns weiter durch unser Leben bewegen wollen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, ans Ufer zurückzukehren. Wenn wir krank sind, gehen wir zunächst zum Arzt oder Therapeuten in den Hoffnung, dass uns geholfen wird und wir in den Zustand des Sich-Treiben-Lassens zurückkehren können. Der Arzt kann uns Medikamente geben oder unser gebrochenes Bein wieder reparieren. Er kann es uns aber nicht abnehmen, dass wir uns eine zeitlang auf Krücken durch unser Leben bewegen und lernen müssen, mit ihnen zu laufen. Um das zu tun, müssen wir ein Bewusstsein über die Bedingungen erlangen, unter denen wir uns durch die Welt bewegen. Damit aber gerät unser vertrautes Lebenskonzept und unser Selbstverständnis ins Wanken.

Die Kunst gegen den Strom zu schwimmen: Subjektwerdung als Unterwerfung oder Widerstand.

Aus einer sozialwissenschaftlich-philosophischen Perspektive hat Judith Butler untersucht, wie eine Person zum Subjekt wird und beschreibt die Subjektwerdung als eine Unterwerfung unter gesellschaftliche Machtverhältnisse (Butler, 2001). Dabei greift sie mit dem Begriff „Subjekt“ auf die aus dem Lateinischen abgeleitete ursprüngliche Bedeutung von subicere zurück, was soviel heißt wie: „unterwerfen, unterordnen“. Unterwerfung kann dabei sowohl als ein „Sich-unterwerfen“ als auch als ein „Sich-jemanden-unterwerfen“ verstanden werden und weist damit auf die Ambivalenz hin, in der sich ein Individuum befindet, wenn es sich unter gegebenen Machtverhältnissen als Subjekt konstituiert. „Der Herr, der dem Knecht zunächst „äußerlich“ zu sein scheint,“ so formuliert Judith Butler, „taucht als das eigene Gewissen des Knechtes wieder auf“. Und dann schreibt sie: „Subjektivation besteht eben in dieser grundlegenden Abhängigkeit von einem Diskurs, den wir uns nicht ausgesucht haben, der jedoch paradoxerweise erst unsere Handlungsfähigkeit ermöglicht und erhält.“ (ebenda, S. 8)

Wie ist das zu verstehen? Als Herr oder Knecht, als Mann oder Frau, als schwul oder hetero, als dick oder dünn, als reich oder arm, als krank oder gesund ist man gesellschaftlichen Anerkennungsprozessen unterworfen, die Subjekte mit bestimmten Funktionen, Fähigkeiten, Eigenschaften, Ressourcen oder Defiziten ausstatten und damit ihren sozialen Status in der Gesellschaft definieren. Die einzige Möglichkeit, diesen Zuschreibungen zu entkommen, ist, — anders als es die Protagonisten der Darstellungen von Phillip Toledano vorführen — ihnen Widerstand entgegenzusetzen und gegen den Strom zu schwimmen. Dieser Widerstand ist es, den die Gefangenen in Platons Höhlengleichnis nicht aufzubringen vermögen, so dass sie nicht realisieren können, welchen Bedingungen sich ihre Wahrnehmung von der Wirklichkeit verdankt. Man kann über die Bedingungen, denen man „unterworfen“ wird, nur ein Bewusstsein entwickeln, wenn man aus dem Strom seiner Geschichte aussteigt, an das Ufer zurückkehrt oder gegen den Strom schwimmt. Solange wir uns im Strom der gesellschaftlichen Verhältnisse treiben lassen, erlangen wir keine Kenntnis von dem Medium, das uns trägt.

Wenn sich der Knecht vom Herrn befreien will, muss er gegen ihn aufbegehren. Er stellt die herrschenden Machtverhältnisse in Frage. Wenn es darum geht, ein Bewusstsein von dem eigenen Standpunkt als Subjekt in der Welt zu erlangen, beginnt der Widerstand bereits da, wo wir unsere Blickrichtung ändern, die uns mitgegeben ist als Mann oder Frau, als schwul oder hetero, als dick oder dünn, als reich oder arm, als krank oder gesund. Singulär, einzigartig sind wir nicht im Schwarm, wir können es nur in der Beziehung zu anderen Menschen sein. Wir schwimmen nicht mehr mit ihnen im Strom in die gleiche Richtung. Wir kommen ihnen entgegen. Wir begegnen ihnen und haben die Gelegenheit die Bedingungen wahrzunehmen, unter denen wir zu dem geworden sind, was uns als soziales Subjekt in der Gegenwart von Anderen ausmacht. Anders als die Gefangenen in Platons Höhlengleichnis können wir so den Bezugs- und Bedingungsrahmen unserer Situation wahrnehmen.

Was heißt das nun für die künstlerische und therapeutische Praxis? An einem vordergründig ganz unverdächtigen Gegenstand wie einem Stuhl, der in unserer Umgebung steht, lässt sich das zeigen.

Ein Stuhl kann ganz verschiedenen Zwecken dienen: Er kann denjenigen, der darauf sitzt erhöhen und ein Zeichen seiner Macht sein, wie es ein Thron ist. Er kann aber auch, wie beispielsweise ein Beichtstuhl, ein Requisit der Unterwerfung sein. Oder er kann gar ein Werkzeug der Vernichtung sein, wie es beispielsweise der elektrische Stuhl ist. Er kann natürlich auch ganz einfach nur eine Sitzgelegenheit sein. Er repräsentiert damit Verhältnisse, die den Status desjenigen, der sich darauf setzt, definieren:

Wenn ich den Stuhl zum Teil eines Kunstwerks oder einer Performance mache, kann ich von den Attributen, die dem jeweiligen Stuhl mitgegeben werden, absehen oder sie ad Absurdum führen. Ich betrachte ihn dann nicht mehr als Thron, Beichtstuhl oder Sitzgelegenheit. Ich folge nicht einfach seinen ihm mitgegebenen Bedeutungen und Zuschreibungen, sondern ich mache ihn mir zum Gegenstand. Er ist nicht mehr in erster Linie Bedeutungsträger oder Sitzgelegenheit, sondern Darstellungsmedium.

Abbildung 16-21: Der Stuhl in der Kunst

Wenn wir der Wirklichkeit, wie sie den Dingen mitgegeben wird, Widerstand entgegensetzen, geraten vermeintliche Selbstverständlichkeiten in Wanken. Wenn ich mir MRT-Aufnahmen als Motiv für meine Zeichnungen wähle, mache ich sie mir zum zum Gegenstand und benutze sie nicht als diagnostisches Material, das mich zu seinem Gegenstand hat. Wenn ich in der Kunsttherapie mit einem Jungen, der ADHS hat und als ungezogen und verhaltensauffällig gilt, Räuber und Gendarm spiele, ist er mit einem Male nicht mehr Opfer des Bildes vom ungezogenen, verhaltensauffälligen Jungen mit ADHS — er gewinnt die Hoheit über die Erzählung, die ihn im Alltag im Griff hat. Wenn wir die Autor*innen unseres Lebens sein wollen, müssen wir gerade in Krisensituationen die Hoheit über unsere Geschichte wieder erlangen. Natürlich ist es gut, dass mit der Diagnose ADHS die Einschränkungen des Jungen einen Namen haben. Dann hat er auch ein Gegenüber, auf das er sich beziehen kann. Damit folgt er dann nicht mehr den mit ihr einhergehenden Narrativen, sondern er selber macht sich ein Bild von ihr.

Mit diesen Gedanken begebe ich mich in einen Widerspruch zu einem Therapieverständnis, das Therapie in erster Linie als „Heilung“ oder Wiederherstellung der Gesundheit begreift. Die künstlerische Praxis stellt nicht ursprüngliche Verhältnisse wieder her, sondern macht sie sichtbar. Dann können wir die Bedingungen, durch die unser Verhältnis zur Welt sozial, kulturell und gesellschaftlich determiniert ist, verändern und handlungsfähig werden. Wir können uns entscheiden, wie wir die Welt sehen und wie wir uns in ihr bewegen wollen.

Literatur:

Behfeld, M., Sinapius, P. (2021). Handbuch Künstlerischer Therapien: Kritik und Philosophie der therapeutischen Praxis. Vandenhoeck & Ruprecht.

Boehm, G. (1994): Was ist ein Bild? München: Wilhelm Fink.

Blumenberg, H. (2012). Quellen, Ströme, Eisberge. Suhrkamp.

Butler, J. (2001). Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung. Suhrkamp. Original: Butler, Judith (1997): The Psychic Life of Power: Theories in Subjection.

Cage, J. (1995): Silence. Suhrkamp.

Eyal, S. (2018): Half Life – Staatsballett Berlin. Video by Holger Jacobs for kultur24.berlin. https://youtu.be/ddylj0x3ZiE (abgerufen am 15.06.2023)

Fischer-Lichte, E. (2004): Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Frost, U. (2010). Bildung bedeutet nicht Anpassung, sondern Widerstand. Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik, 86(3) (S. 312-322). doi: https://doi.org/10.30965/25890581-08603003 (abgerufen am 24.01.2023)

Glaser, B. (1995): Fragen an Stella und Judd, in: Gregor Stemmrich (Hg.): Minimal Art. Eine kritische Retrospektive. Dresden, S. 35-57.

Husserl, Edmund (1910/11): Philosophie als strenge Wissenschaft, Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur, Jg. 1, S. 289–341.

Oldfield, M., Chapman, R. (1983). Shadow On The Wall. https://hitparade.ch/song/Mike-Oldfield-and-Roger-Chapman/Shadow-On-The-Wall-1003 (abgerufen am 10.03.2023)

Oldfield, M. (1983a). Shadow On The Wall (Official Video). Regie: Keith McMillan. Music video by Mike Oldfield performing Shadow On The Wall. (C) 1983 Mercury Records Limited. https://www.youtube.com/watch?v=_euDhMDDRq4 (abgerufen am 10.03.2023)

Oldfield, M. (1983b). Shadow On The Wall. Songtext. https://www.songtexte.com/songtext/mike-oldfield/shadow-on-the-wall-2bd364b6.html (abgerufen am 10.03.2023)

Nieberding, Mareike (2014): Ist der Kunst oder kann der weg? DER SPIEGEL 12/2014

Rehn, R. (Hrsg.) (2005). Platons Höhlengleichnis. Das Siebte Buch der Politeia. Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung.

Sinapius, P. (2015): “…meine Weigerung, Sterblichkeit zu akzeptieren…” In: Kunst und Therapie, Zeitschrift für bildnerische Therapien, 2/ 2015. S. 79 – 81

Sinapius, P. (2022): Wir brauchen unser Selbst nicht zu verwirklichen. Es ist immer schon da. Ein kritischer Blick auf Spirituelle Praktiken in Kunst und Therapie. In: Fuchs, Christine (Hrsg.) (2022): Gesundheit im Museum 2019/2020. Projekte und Evaluation UND Tagungsdokumentation „Kunst – Gesundheit – Spiritualität. Eine Spurensuche“. Ingolstadt: STADTKULTUR Netzwerk Bayerischer Städte e.V.. S. 34-45

Staemmler, F.-M. (2015). Das dialogische Selbst. Postmodernes Menschenbild und psychotherapeutische Praxis. Schattauer.

Toledano Ph. (2010a): A New Kind of Beauty. https://mrtoledano.com/photo/a-new-kind-of-beauty/

Toledano Ph. (2010b): https://mrtoledano.com/photo/days-with-my-father/item/6/

Trachtman, P. (2003). James Turrell’s Light Fantastic, in: Smithsonian Magazine, Mai 2003. https://wwDie Metamorphose des Bildes in Kunst und Therapiew.smithsonianmag.com/arts-culture/james-turrells-light-fantastic-81570846/ (abgerufen am 29.01.2023)

Viola, Bill (2017): Installationen. Ausstellung in den Deichtorhallen Hamburg vom 2. Juni – 24. September 2017. Offizieller Trailer: https://youtu.be/pxzI6Cm5zFQ (abgerufen am 15.06.2013)

Menü